我们用状态向量的语言建立了量子力学,另外一种描述是使用称为密度算子或密度矩阵的工具。这个替代方案与状态向量方法在数学上是等价的,但它在量子力学中的一些常见的场景下提供了一种更方便的语言。接下来的 3 小节描述了量子力学的密度算子形式。2.4.1 节使用量子态系综(ensemble)的概念引入了密度算子。2.4.2 节阐述了密度算子的某些一般性质。最后, 2.4.3 节描述了密度算子真正漂亮的应用,即作为描述复合量子系统的各个子系统的工具。

密度算子语言为描述状态不完全已知的量子系统提供了一种方便的方法。更准确地说,假设一个量子系统以概率 $p_{i}$ 处于多个状态 $\left|\psi_{i}\right\rangle$ 之一,其中 $i$ 是一个指标,我们将把 $\left\{p_{i},\left|\psi_{i}\right\rangle\right\}$ 称为一

个纯态系综(ensemble of pure states)。系统的密度算子定义为

$$ \begin{equation*} \rho \equiv \sum_{i} p_{i}\left|\psi_{i}\right\rangle\left\langle\psi_{i}\right| \tag{2.138} \end{equation*} $$

密度算子通常称为密度矩阵(density matrix),我们将交替使用这两个术语。事实证明,量子力学的所有公设都可以用密度算子的语言来重新表述。本小节和下一小节的目的就是解释如何进行这一重新表述,并解释什么时候它是有用的。无论是使用密度算子语言还是使用状态向量语言,这都是个人喜好问题,因为两者给出了相同的结果;然而有时用一种观点处理问题要比另一种容易得多。

例如,假设封闭量子系统的演化是由西算子 $U$ 描述的,如果系统初态为 $\left|\psi_{i}\right\rangle$ 的概率为 $p_{i}$ ,那么在演化之后,系统将以概率 $p_{i}$ 处于状态 $U\left|\psi_{i}\right\rangle$ 。因此,密度算子的演化由下式描述:

$$ \begin{equation*} \rho \equiv \sum_{i} p_{i}\left|\psi_{i}\right\rangle\left\langle\psi_{i}\right| \xrightarrow{U} \sum_{i} p_{i} U\left|\psi_{i}\right\rangle\left\langle\psi_{i}\right| U^{\dagger}=U \rho U^{\dagger} \tag{2.139} \end{equation*} $$

测量也很容易用密度算子的语言描述。假设我们进行由测量算子 $M_{m}$ 描述的测量,如果初态是 $\left|\psi_{i}\right\rangle$ ,那么得到结果 $m$ 的概率为

$$ \begin{equation*} p(m \mid i)=\left\langle\psi_{i}\right| M_{m}^{\dagger} M_{m}\left|\psi_{i}\right\rangle=\operatorname{tr}\left(M_{m}^{\dagger} M_{m}\left|\psi_{i}\right\rangle\left\langle\psi_{i}\right|\right) \tag{2.140} \end{equation*} $$

其中我们应用式(2.61)以得到最后一个等式。根据全概率公式(参看附录 A 中对此的解释和概率论中的其他基本记号),得到结果 $m$ 的概率是

$$ \begin{align*} p(m) & =\sum_{i} p(m \mid i) p_{i} \tag{2.141}\\ & =\sum_{i} p_{i} \operatorname{tr}\left(M_{m}^{\dagger} M_{m}\left|\psi_{i}\right\rangle\left\langle\psi_{i}\right|\right) \tag{2.142}\\ & =\operatorname{tr}\left(M_{m}^{\dagger} M_{m} \rho\right) \tag{2.143} \end{align*} $$

在得到测量结果 $m$ 之后,系统的密度算子是什么?如果初始状态为 $\left|\psi_{i}\right\rangle$ ,则获得结果 $m$ 后的状态为

$$ \begin{equation*} \left|\psi_{i}^{m}\right\rangle=\frac{M_{m}\left|\psi_{i}\right\rangle}{\sqrt{\left\langle\psi_{i}\right| M_{m}^{\dagger} M_{m}\left|\psi_{i}\right\rangle}} \tag{2.144} \end{equation*} $$

因此,在经过一个产生结果 $m$ 的测量之后,我们就得到了以概率为 $p(i \mid m)$ 处于状态 $\left|\psi_{i}^{m}\right\rangle$ 的状态系综。因此,相应的密度算子 $\rho_{m}$ 是

$$ \begin{equation*} \rho_{m}=\sum_{i} p(i \mid m)\left|\psi_{i}^{m}\right\rangle\left\langle\psi_{i}^{m}\right|=\sum_{i} p(i \mid m) \frac{M_{m}\left|\psi_{i}\right\rangle\left\langle\psi_{i}\right| M_{m}^{\dagger}}{\left\langle\psi_{i}\right| M_{m}^{\dagger} M_{m}\left|\psi_{i}\right\rangle} \tag{2.145} \end{equation*} $$

但根据基础概率论,$p(i \mid m)=p(m, i) / p(m)=p(m \mid i) p_{i} / p(m)$ 。代人式(2.143)和式(2.140)得到

$$ \begin{align*} \rho_{m} & =\sum_{i} p_{i} \frac{M_{m}\left|\psi_{i}\right\rangle\left\langle\psi_{i}\right| M_{m}^{\dagger}}{\operatorname{tr}\left(M_{m}^{\dagger} M_{m} \rho\right)} \tag{2.146}\\ & =\frac{M_{m} \rho M_{m}^{\dagger}}{\operatorname{tr}\left(M_{m}^{\dagger} M_{m} \rho\right)} \tag{2.147} \end{align*} $$

我们所表示的是,与西演化和测量有关的量子力学的基本公设可以用密度算子的语言重新表述。在下一小节中,我们通过给出不依赖于状态向量的密度算子的内在刻画来完成重新表述。

然而在此之前,再引入一些语言和一个关于密度算子的事实对我们是有帮助的。首先是语言。量子系统具有精确已知状态 $|\psi\rangle$ 称为处于纯态(pure state)。这种情况下,密度算子就是 $\rho=|\psi\rangle\langle\psi|$ 。否则,$\rho$ 处于混合态(mixed state),它是指处于 $\rho$ 的系综中不同纯态的混合(mixture)。练习中要求说明判断状态是纯态还是混合态的一个简单判据:纯态满足 $\operatorname{tr}\left(\rho^{2}\right)=1$ ,而混合态满足 $\operatorname{tr}\left(\rho^{2}\right) < 1$ 。关于这些名词要注意的是:有时人们用术语混合态统称纯态和混合量子态。这种用法的起源似乎蕴含着作者不必假设状态是纯的。另外,术语纯态常用于指状态向量 $|\psi\rangle$ ,以区别于密度算子 $\rho$ 。

最后,设想量子状态以概率 $p_{i}$ 处于状态 $\rho_{i}$ 。不难发现系统可以用密度矩阵 $\sum_{i} p_{i} \rho_{i}$ 来描述。关于这一点的证明如下:设 $\rho_{i}$ 来自某个纯态的系综 $\left\{p_{i j},\left|\psi_{i j}\right\rangle\right\}$(注意 $i$ 是固定的),于是处于状态 $\left|\psi_{i j}\right\rangle$ 的概率是 $p_{i} p_{i j}$ ,因此系统的密度矩阵是

$$ \begin{align*} \rho & =\sum_{i, j} p_{i} p_{i j}\left|\psi_{i j}\right\rangle\left\langle\psi_{i j}\right| \tag{2.148}\\ & =\sum_{i} p_{i} \rho_{i} \tag{2.149} \end{align*} $$

其中用了定义 $\rho_{i}=\sum_{j} p_{i j}\left|\psi_{i j}\right\rangle\left\langle\psi_{i j}\right|$ ,称 $\rho$ 为具有概率 $p_{i}$ 的状态 $\rho_{i}$ 的混合。这个混合的概念在如量子噪声问题的分析中反复出现,其中噪声的影响为我们对量子状态的认识引入了不确定性。上述测量过程提供了一个简单例子。想象一下,由于某种原因测量结果 $m$ 的记录丢失了,我们将以概率 $p(m)$ 处于 $\rho_{m}$ ,但不再知道 $m$ 的实际值,这样系统的状态就将由密度算子

$$ \begin{align*} \rho & =\sum_{m} p(m) \rho_{m} \tag{2.150}\\ & =\sum_{m} \operatorname{tr}\left(M_{m}^{\dagger} M_{m} \rho\right) \frac{M_{m} \rho M_{m}^{\dagger}}{\operatorname{tr}\left(M_{m}^{\dagger} M_{m} \rho\right)} \tag{2.151}\\ & =\sum_{m} M_{m} \rho M_{m}^{\dagger} \tag{2.152} \end{align*} $$

来描述。这是一个可以用作分析系统进一步操作的出发点的紧凑公式。

密度算子是作为描述量子状态系综的一种方法引入的。在本小节中,我们不再使用这种描述,而是将对密度算子进行不依赖系综解释的内在特性刻画。这样我们就可以不以状态向量为基础完成量子力学的描述。我们也利用这个机会给出密度算子的许多其他基本性质。

密度算子由下述定理刻画: 定理2.5(密度算子的特征)算子 $\rho$ 是与某个系综 $\left\{p_{i},\left|\psi_{i}\right\rangle\right\}$ 相关的密度算子,当且仅当它满足下列条件:

1.(迹条件)$\rho$ 的迹等于 1 ; 2.(半正定条件)$\rho$ 是一个半正定算子。

证明 假设 $\rho=\sum_{i} p_{i}\left|\psi_{i}\right\rangle\left\langle\psi_{i}\right|$ 是一个密度算子,则

$$ \begin{equation*} \operatorname{tr}(\rho)=\sum_{i} p_{i} \operatorname{tr}\left(\left|\psi_{i}\right\rangle\left\langle\psi_{i}\right|\right)=\sum_{i} p_{i}=1 \tag{2.153} \end{equation*} $$

满足迹条件。假设 $|\varphi\rangle$ 是状态空间中任意一个向量,则

$$ \begin{align*} \langle\varphi| \rho|\varphi\rangle & =\sum_{i} p_{i}\left\langle\varphi \mid \psi_{i}\right\rangle\left\langle\psi_{i} \mid \varphi\right\rangle \tag{2.154}\\ & =\sum_{i} p_{i}\left|\left\langle\varphi \mid \psi_{i}\right\rangle\right|^{2} \tag{2.155}\\ & \geqslant 0 \tag{2.156} \end{align*} $$

满足半正定条件。 反过来,设 $\rho$ 是满足迹和半正定条件的任意算子。由于 $\rho$ 是半正定的,它一定有谱分解

$$ \begin{equation*} \rho=\sum_{j} \lambda_{j}|j\rangle\langle j| \tag{2.157} \end{equation*} $$

其中向量组 $|j\rangle$ 是正交的,而 $\lambda_{j}$ 是实数,为 $\rho$ 的非负特征值。从迹条件可知 $\sum_{j} \lambda_{j}=1$ 。因此,一个以概率 $\lambda_{j}$ 处于状态 $|j\rangle$ 的系统将具有密度算子 $\rho$ ,即系综 $\left\{\lambda_{j},|j\rangle\right\}$ 是产生密度算子 $\rho$ 的状态组的一个系综。

这个定理提供了密度算子本身固有的一个刻画:我们可以定义一个密度算子为迹等于 1 的半正定算子 $\rho$ 。这个定义允许我们在密度算子图画中重新表述量子力学的公设。为了便于参考,我们在此给出所有重新表述的公设:

公设 1:任意孤立物理系统与该系统的状态空间相关联,它是一个带内积的复向量空间(即希尔伯特空间)。系统由作用在状态空间上的密度算子完全描述,这是一个迹为 1 的半正定算子 $\rho_{\circ}$ 。如果量子系统以概率 $p_{i}$ 处于状态 $p_{i}$ ,则系统的密度算子为 $\sum_{i} p_{i} \rho_{i}$ 。

公设 2:封闭量子系统的演化由一个西变换描述,即系统在时刻 $t_{1}$ 的状态 $\rho$ 和时刻 $t_{2}$ 的状态 $\rho^{\prime}$ 由一个仅依赖于时间 $t_{1}$ 和 $t_{2}$ 的西算子 $U$ 联系:

$$ \begin{equation*} \rho^{\prime}=U \rho U^{\dagger} \tag{2.158} \end{equation*} $$

公设 3:量子测量由一组测量算子 $\left\{M_{m}\right\}$ 描述,这些算子作用在被测系统的状态空间上,指标 $m$ 指实验中可能出现的测量结果。如果量子系统在测量前的最后状态是 $\rho$ ,则得到结果 $m$ 的概率由

$$ \begin{equation*} p(m)=\operatorname{tr}\left(M_{m}^{\dagger} M_{m} \rho\right) \tag{2.159} \end{equation*} $$

给出,并且测量后的系统状态为

$$ \begin{equation*} \frac{M_{m} \rho M_{m}^{\dagger}}{\operatorname{tr}\left(M_{m}^{\dagger} M_{m} \rho\right)} \tag{2.160} \end{equation*} $$

测量算子满足完备性方程:

$$ \begin{equation*} \sum_{m} M_{m}^{\dagger} M_{m}=I \tag{2.161} \end{equation*} $$

公设 4:复合物理系统的状态空间是分物理系统状态空间的张量积。而且,如果有系统 1 到 $n$ ,其中系统 $i$ 处于状态 $\rho_{i}$ ,则全系统的联合状态是 $\rho_{1} \otimes \rho_{2} \otimes \cdots \otimes \rho_{n}$ 。

当然,这些量子力学基本公设用密度算子做的重新表述,在数学上与用状态向量做的描述是等价的。然而,作为一种认识量子力学的方式,密度算子方法确实有两个应用较为突出:对状态未知的量子系统的描述,和对复合系统的子系统的描述。这些内容将在下一小节讨论。在本小节的剩余部分,我们将更详细地阐述密度矩阵的性质。 习题 2.71 (判断一个状态是混合态还是纯态的标准)令 $\rho$ 是一个密度算子,证明 $\operatorname{tr}\left(\rho^{2}\right) \leqslant 1$ ,当且仅当 $\rho$ 是纯态时等式成立。

假设密度矩阵的特征值和特征向量对于密度矩阵所表示的量子状态系综有一些特殊的意义,这是一种诱人的(并且极为普遍的)谬误。例如,人们可能设想密度矩阵为

$$ \begin{equation*} \rho=\frac{3}{4}|0\rangle\langle 0|+\frac{1}{4}|1\rangle\langle 1| \tag{2.162} \end{equation*} $$

的量子系统一定是以 $3 / 4$ 的概率处于状态 $|0\rangle$ ,以 $1 / 4$ 的概率处于状态 $|1\rangle$ 。然而,情况未必如此。假设我们定义

$$ \begin{align*} & |a\rangle \equiv \sqrt{\frac{3}{4}}|0\rangle+\sqrt{\frac{1}{4}}|1\rangle \tag{2.163}\\ & |b\rangle \equiv \sqrt{\frac{3}{4}}|0\rangle-\sqrt{\frac{1}{4}}|1\rangle \tag{2.164} \end{align*} $$

并且使量子系统以 $1 / 2$ 的概率处于状态 $|a\rangle$ ,以 $1 / 2$ 的概率处于状态 $|b\rangle$ ,则容易验证相应的密度矩阵是

$$ \begin{equation*} \rho=\frac{1}{2}|a\rangle\langle a|+\frac{1}{2}|b\rangle\langle b|=\frac{3}{4}|0\rangle\langle 0|+\frac{1}{4}|1\rangle\langle 1| \tag{2.165} \end{equation*} $$

也就是说,这两个不同的量子状态系综会产生相同的密度矩阵。一般地,密度矩阵的特征向量和特征值仅表示可能产生一个特定密度矩阵的许多系综中的一个,没有理由表明哪个系统是特殊的。

根据这一讨论,一个自然的问题是,什么类型的系综会产生某个特定的密度矩阵?我们现在给出这个问题的解决办法,它在量子计算和量子信息方面有很多惊人的应用,特别是在理解量子噪声和量子纠错方面(第8章和第10章)。为了方便给出答案,我们使用未归一化到单位长度的向量 $\left|\widetilde{\psi}_{i}\right\rangle_{\circ}$ 设集合 $\left\{\left|\widetilde{\psi}_{i}\right\rangle\right\}$ 生成算子 $\rho \equiv \sum_{i}\left|\widetilde{\psi}_{i}\right\rangle\left\langle\widetilde{\psi}_{i}\right|$ ,于是,与普通的密度算子系综的关联由式子 $\left|\widetilde{\psi}_{i}\right\rangle=\sqrt{p_{i}}\left|\psi_{i}\right\rangle$ 表示。两组向量 $\left|\widetilde{\psi}_{i}\right\rangle$ 和 $\left|\widetilde{\varphi}_{j}\right\rangle$ 何时生成同一算子 $\rho$ ?这个问题的答案将使我们能够回答什么样的系综产生给定密度矩阵的问题。 定理 2.6 (密度矩阵系综中的西自由度)向量组 $\left|\widetilde{\psi}_{i}\right\rangle$ 和 $\left|\widetilde{\varphi}_{j}\right\rangle$ 生成相同的密度矩阵,当且仅当

$$ \begin{equation*} \left|\tilde{\psi}_{i}\right\rangle=\sum_{j} u_{i j}\left|\widetilde{\varphi}_{j}\right\rangle \tag{2.166} \end{equation*} $$

其中 $u_{i j}$ 是一个带指标 $i$ 和 $j$ 的复西矩阵,并且我们在向量集合 $\left|\widetilde{\psi}_{i}\right\rangle$ 和 $\left|\widetilde{\varphi}_{j}\right\rangle$ 中向量较少的一个里面补充若干 0 向量,以使两个集合的向量个数相等。

作为这个定理的一个结论,注意到 $\rho=\sum_{i} p_{i}\left|\psi_{i}\right\rangle\left\langle\psi_{i}\right|=\sum_{j} q_{j}\left|\varphi_{j}\right\rangle\left\langle\psi_{j}\right|$ 对归一化状态集 $\left|\psi_{i}\right\rangle,\left|\varphi_{j}\right\rangle$ 与概率分布 $p_{i}$ 和 $q_{j}$ 成立,当且仅当

$$ \begin{equation*} \sqrt{p_{i}}\left|\psi_{i}\right\rangle=\sum_{j} u_{i j} \sqrt{q_{j}}\left|\varphi_{j}\right\rangle \tag{2.167} \end{equation*} $$

对于某个西矩阵 $u_{i j}$ 成立,其中我们可能要向较小的系综增加零概率的项以使两个系综有相同的大小。因此,定理 2.6 刻画了产生一个给定的密度矩阵 $\rho$ 的系综 $\left\{p_{i},\left|\psi_{i}\right\rangle\right\}$ 所包含的自由度。实际上,很容易证明,我们先前关于密度矩阵的两种不同分解的例子,式(2.162),是作为这个一般结果的特例出现的。现在我们来证明这个定理。

证明 假设 $\left|\widetilde{\psi}_{i}\right\rangle=\sum_{j} u_{i j}\left|\widetilde{\varphi}_{j}\right\rangle$ 对某西矩阵 $u_{i j}$ 成立,则

$$ \begin{align*} \sum_{i}\left|\widetilde{\psi}_{i}\right\rangle\left\langle\widetilde{\psi}_{i}\right| & =\sum_{i j k} u_{i j} u_{i k}^{*}\left|\widetilde{\varphi}_{j}\right\rangle\left\langle\widetilde{\varphi}_{k}\right| \tag{2.168}\\ & =\sum_{j k}\left(\sum_{i} u_{k i}^{\dagger} u_{i j}\right)\left|\widetilde{\varphi}_{j}\right\rangle\left\langle\widetilde{\varphi}_{k}\right| \tag{2.169}\\ & =\sum_{j k} \delta_{k j}\left|\widetilde{\varphi}_{j}\right\rangle\left\langle\widetilde{\varphi}_{k}\right| \tag{2.170} \end{align*} $$

$$ \begin{equation*} =\sum_{j}\left|\widetilde{\varphi}_{j}\right\rangle\left\langle\widetilde{\varphi}_{j}\right| \tag{2.171} \end{equation*} $$

这表明 $\left|\widetilde{\psi}_{i}\right\rangle$ 和 $\left|\widetilde{\varphi}_{j}\right\rangle$ 生成相同的算子。 反过来,设

$$ \begin{equation*} A=\sum_{i}\left|\widetilde{\psi}_{i}\right\rangle\left\langle\widetilde{\psi}_{i}\right|=\sum_{j}\left|\widetilde{\varphi}_{j}\right\rangle\left\langle\widetilde{\varphi}_{j}\right| \tag{2.172} \end{equation*} $$

令 $A=\sum_{k} \lambda_{k}|k\rangle\langle k|$ 为 $A$ 的一个分解,使得状态 $|k\rangle$ 标准正交,且 $\lambda_{k}$ 是严格正的。我们的方法是把状态集 $\left|\widetilde{\psi}_{i}\right\rangle$ 和 $|\widetilde{k}\rangle \equiv \sqrt{\lambda_{k}}|k\rangle$ 联系起来,并把状态集 $\left|\widetilde{\varphi}_{j}\right\rangle$ 和 $|\widetilde{k}\rangle$ 也类似地联系起来,结合这两个关系将会得出结果。令 $|\psi\rangle$ 是和由 $|\widetilde{k}\rangle$ 张成的空间标准正交的任意向量,那么 $\langle\psi \mid \widetilde{k}\rangle\langle\widetilde{k} \mid \psi\rangle=0$对所有的 $k$ 都成立,从而

$$ \begin{equation*} 0=\langle\psi| A|\psi\rangle=\sum_{i}\left\langle\psi \mid \widetilde{\psi}_{i}\right\rangle\left\langle\widetilde{\psi}_{i} \mid \psi\right\rangle=\sum_{i}\left|\left\langle\psi \mid \widetilde{\psi}_{i}\right\rangle\right|^{2} \tag{2.173} \end{equation*} $$

即对所有 $i$ 和所有标准正交于由 $|\widetilde{k}\rangle$ 张成空间的 $|\psi\rangle$ ,有 $\left\langle\psi \mid \widetilde{\psi}_{i}\right\rangle=0$ 成立。于是每个 $\left|\widetilde{\psi}_{i}\right\rangle$ 都可以表示成集合 $|\widetilde{k}\rangle$ 的一个线性组合 $\left|\widetilde{\psi_{i}}\right\rangle=\sum_{k} c_{i k}|\widetilde{k}\rangle$ 。因为 $A=\sum_{k}|\widetilde{k}\rangle\langle\widetilde{k}|=\sum_{i}\left|\widetilde{\psi}_{i}\right\rangle\left\langle\widetilde{\psi}_{i}\right|$ ,我们看到

$$ \begin{equation*} \sum_{k}|\widetilde{k}\rangle\langle\widetilde{k}|=\sum_{k l}\left(\sum_{i} c_{i k} c_{i l}^{*}\right)|\widetilde{k}\rangle \widetilde{l} \mid \tag{2.174} \end{equation*} $$

容易看出算子 $\widetilde{k}\rangle\langle\widetilde{l}|$ 是线性无关的,因此一定有 $\sum_{i} c_{i k} c_{i l}^{*}=\delta_{k l}$ 成立。这就保证了可以对 $c$ 增加额外的列得到一个西矩阵 $v$ ,使得 $\left|\widetilde{\psi}_{i}\right\rangle=\sum_{k} v_{i k}|\widetilde{k}\rangle$ ,其中我们已经在集合 $|\widetilde{k}\rangle$ 中添加了零向量。类似地,我们可以找到西矩阵 $w$ ,使得 $\left|\widetilde{\varphi}_{j}\right\rangle=\sum_{k} w_{j k}|\widetilde{k}\rangle_{\circ}$ 从而有 $\left|\widetilde{\psi}_{i}\right\rangle=\sum_{j} u_{i j}\left|\widetilde{\varphi_{j}}\right\rangle$ ,其中 $u=v w^{\dagger}$是西的。

习题 2.72 (混合态的布洛赫球面) 1.2 节中介绍了单量子比特纯态的布洛赫球面描述,这种描述对混合态有一个重要的推广,可被描述如下:

1.证明任意混合态量子比特的密度矩阵可以写成

$$ \begin{equation*} \rho=\frac{I+\vec{r} \cdot \vec{\sigma}}{2} \tag{2.175} \end{equation*} $$

其中 $\vec{r}$ 是三维实向量,满足 $|\vec{r}| \leqslant 1$ 。这个向量称为状态 $\rho$ 的布洛赫向量。 2.对于状态 $\rho=I / 2$ 而言,它的布洛赫向量表示是什么? 3.证明状态 $\rho$ 为纯态当且仅当 $|\vec{r}|=1$ 。 4.证明对于纯态,我们给出的布洛赫向量的描述与 1.2 节中的描述一致。 习题 2.73 令 $\rho$ 是一个密度算子。 $\rho$ 的最小系综(minimal ensemble)指包含等于 $\rho$ 的秩数目的系综 $\left\{p_{i},\left|\psi_{i}\right\rangle\right\}$ 。令 $|\psi\rangle$ 是 $\rho$ 的支集中的任一状态(厄米算子 $A$ 的支集是由 $A$ 的非零特征值的特征

向量张成的向量空间)。证明存在包含 $|\psi\rangle$ 的一个 $\rho$ 的最小系综,并且在任何这样的系综里,$|\psi\rangle$一定以概率

$$ \begin{equation*} p_{i}=\frac{1}{\left\langle\psi_{i}\right| \rho^{-1}\left|\psi_{i}\right\rangle} \tag{2.176} \end{equation*} $$

出现,其中 $\rho^{-1}$ 定义为 $\rho$ 的逆,而 $\rho$ 视为仅作用在 $\rho$ 的支集上的一个算子(这个定义避免了 $\rho$ 可能不可逆的问题)。

密度算子最深刻的应用也许是作为描述复合量子系统子系统的工具。这种描述由约化密度算子(reduced density operator)提供,它便是本节的主题。约化密度算子在分析复合量子系统时非常有用,几乎是不可缺少的。

假设有物理系统 $A$ 和 $B$ ,其状态由密度算子 $\rho^{A B}$ 描述。对于系统 $A$ ,约化密度算子定义为

$$ \begin{equation*} \rho^{A} \equiv \operatorname{tr}_{B}\left(\rho^{A B}\right) \tag{2.177} \end{equation*} $$

其中 $\operatorname{tr}_{B}$ 是一个算子映射,称为在系统 $B$ 上的偏迹。偏迹定义为

$$ \begin{equation*} \operatorname{tr}_{B}\left(\left|a_{1}\right\rangle\left\langle a_{2}\right| \otimes\left|b_{1}\right\rangle\left\langle b_{2}\right|\right) \equiv\left|a_{1}\right\rangle\left\langle a_{2}\right| \operatorname{tr}\left(\left|b_{1}\right\rangle\left\langle b_{2}\right|\right) \tag{2.178} \end{equation*} $$

其中 $\left|a_{1}\right\rangle$ 和 $\left|a_{2}\right\rangle$ 是状态空间 $A$ 中的任意向量,$\left|b_{1}\right\rangle$ 和 $\left|b_{2}\right\rangle$ 是状态空间 $B$ 中的任意向量。等式右边的迹运算是系统 $B$ 上的普通迹运算,因此 $\operatorname{tr}\left(\left|b_{1}\right\rangle\left\langle b_{2}\right|\right)=\left\langle b_{2} \mid b_{1}\right\rangle$ 。我们仅在 $A B$ 的一个特殊的算子类上定义了偏迹运算,为完成偏迹的定义,需要在式(2.178)上附加偏迹对输人是线性算子的要求。

为什么取偏迹来描述一个较大的量子系统的一部分?之所以这样做,是因为取偏迹是在如下意义下唯一可以正确描述复合系统各子系统的可观测量的运算。

假设 $M$ 是系统 $A$ 上的任意可观测量,且有某个可以实现测量 $M$ 的测量设备。令 $\widetilde{M}$ 表示在复合系统 $A B$ 上同一测量的相应的可观测量。我们当前的目标是论证 $\widetilde{M}$ 等价于 $M \otimes I_{B}$ 。注意到如果系统 $A B$ 处于状态 $|m\rangle|\psi\rangle$ ,其中 $|m\rangle$ 是 $M$ 的对应于本征值 $m$ 的本征态,且 $|\psi\rangle$是 $B$ 的任意状态,那么测量设备必须以概率 1 给出结果 $m$ 。因此,如果 $P_{m}$ 是可观测量 $M$在 $m$ 本征空间上的投影,则相应于 $\widetilde{M}$ 的投影为 $P_{m} \otimes I_{B}$ 。于是有

$$ \begin{equation*} \widetilde{M}=\sum_{m} m P_{m} \otimes I_{B}=M \otimes I_{B} \tag{2.179} \end{equation*} $$

下一步是去证明,对于系统局部观测偏迹运算给出了正确的测量统计量。假设我们对系统 $A$

进行由可观测量 $M$ 描述的测量。物理一致性要求,任何将状态 $\rho^{A}$ 与系统 $A$ 相关联的方法都必须具有这样的特性,即无论是通过 $\rho^{A}$ 还是 $\rho^{A B}$ ,测量平均值都是相同的:

$$ \begin{equation*} \operatorname{tr}\left(M \rho^{A}\right)=\operatorname{tr}\left(\widetilde{M} \rho^{A B}\right)=\operatorname{tr}\left(\left(M \otimes I_{B}\right) \rho^{A B}\right) \tag{2.180} \end{equation*} $$

如果我们选择 $\rho^{A} \equiv \operatorname{tr}_{B}\left(\rho^{A B}\right)$ ,肯定满足这个方程。事实上,偏迹是具有这条性质的唯一函数。为了证明其唯一性,令 $f(\cdot)$ 为把 $A B$ 上的密度算子映射到 $A$ 上的函数,且使得

$$ \begin{equation*} \operatorname{tr}\left(M f\left(\rho^{A B}\right)\right)=\operatorname{tr}\left(\left(M \otimes I_{B}\right) \rho^{A B}\right) \tag{2.181} \end{equation*} $$

对所有可观测量 $M$ 都成立。令 $M_{i}$ 为厄米算子空间相对希尔伯特一施密特内积 $(X, Y) \equiv$ $\operatorname{tr}(X Y)$(对比习题 2.39 )的标准正交基,则将 $f\left(\rho^{A B}\right)$ 在此基上展开得

$$ \begin{align*} f\left(\rho^{A B}\right) & =\sum_{i} M_{i} \operatorname{tr}\left(M_{i} f\left(\rho^{A B}\right)\right) \tag{2.182}\\ & =\sum_{i} M_{i} \operatorname{tr}\left(\left(M_{i} \otimes I_{B}\right) \rho^{A B}\right) \tag{2.183} \end{align*} $$

由此可知 $f$ 由式(2.180)唯一决定。此外,偏迹满足式(2.180),因此它是唯一具有此性质的函数。

系统 $A$ 的约化密度算子是系统 $A$ 状态的一个描述,这件事并不明显。进行这种识别的物理依据是,约化密度算子为在系统 $A$ 上进行的测量提供了正确的测量统计数据。这一点在专题 2.6中有更详细的解释。下面的简单示例计算可能也有助于理解约化密度算子。首先,假设量子系统处于乘积态 $\rho^{A B}=\rho \otimes \sigma$ ,其中 $\rho$ 是系统 $A$ 的一个密度算子,而 $\sigma$ 是系统 $B$ 的一个密度算子。于是

$$ \begin{equation*} \rho^{A}=\operatorname{tr}_{B}(\rho \otimes \sigma)=\rho \operatorname{tr}(\sigma)=\rho \tag{2.184} \end{equation*} $$

这正是我们直觉所期待的结果。类似地,对这个状态有 $\rho^{B}=\sigma_{\circ}$ 一个更不平凡的例子是贝尔态 $(|00\rangle+|11\rangle) / \sqrt{2}$ ,它有密度算子

$$ \begin{align*} \rho & =\left(\frac{|00\rangle+|11\rangle}{\sqrt{2}}\right)\left(\frac{\langle 00|+\langle 11|}{\sqrt{2}}\right) \tag{2.185}\\ & =\frac{|00\rangle\langle 00|+|11\rangle\langle 00|+|00\rangle\langle 11|+|11\rangle\langle 11|}{2} \tag{2.186} \end{align*} $$

对第二个量子比特取迹,得到对第一个量子比特的约化密度算子

$$ \begin{align*} \rho^{1} & =\operatorname{tr}_{2}(\rho) \tag{2.187}\\ & =\frac{\operatorname{tr}_{2}(|00\rangle\langle 00|)+\operatorname{tr}_{2}(|11\rangle\langle 00|)+\operatorname{tr}_{2}(|00\rangle\langle 11|)+\operatorname{tr}_{2}(|11\rangle\langle 11|)}{2} \tag{2.188}\\ & =\frac{|0\rangle\langle 0|\langle 0 \mid 0\rangle+|1\rangle\langle 0|\langle 0 \mid 1\rangle+|0\rangle\langle 1|\langle 1 \mid 0\rangle+|1\rangle\langle 1|\langle 1 \mid 1\rangle}{2} \tag{2.189} \end{align*} $$

$$ \begin{align*} & =\frac{|0\rangle\langle 0|+|1\rangle\langle 1|}{2} \tag{2.190}\\ & =\frac{I}{2} \tag{2.191} \end{align*} $$

注意,这个状态是一个混合态,因为 $\operatorname{tr}\left((I / 2)^{2}\right)=1 / 2 < 1$ 。这是一个非常引人注目的结果。两量子比特联合系统的状态是一个精确已知的纯态;不过,第一量子比特处于混合态,即我们不具备完全知识的一个状态。这个奇异的性质,即一个系统的联合状态可以被完全知道,而某个子系统却处于混合态,这是量子纠缠的另一个特征。 习题2.74 设复合系统 $A$ 和 $B$ 处于状态 $|a\rangle|b\rangle$ ,其中 $|a\rangle$ 是系统 $A$ 的一个纯态,而 $|b\rangle$ 是系统 $B$的一个纯态,证明系统 $A$ 的约化密度算子是一个纯态。

习题 2.75 对 4 个贝尔态中的每一个,求针对每个量子比特的约化密度算子。

约化密度算子的一个重要应用是对于量子隐形传态的分析。回顾 1.3.7节,量子隐形传态是一个过程,这个过程假设 Alice 和 Bob 共享一个 EPR 对和一条经典信道,并将量子信息从 Alice传送到 Bob。

乍一看似乎隐形传态比光通信更快,根据相对论这绝不可能。我们在 1.3.7 节中推测是 Alice需要把她的测量结果告诉 Bob 阻止了比光速更快的通信。而约化密度算子可将这一点严格化。

回想一下在 Alice 测量之前这三个量子比特的量子状态是(式(1.32))

$$ \begin{align*} \left|\psi_{2}\right\rangle=\frac{1}{2} & {[|00\rangle(\alpha|0\rangle+\beta|1\rangle)+|01\rangle(\alpha|1\rangle+\beta|0\rangle)} \\ & +|10\rangle(\alpha|0\rangle-\beta|1\rangle)+|11\rangle(\alpha|1\rangle-\beta|0\rangle)] \tag{2.192} \end{align*} $$

在 Alice 的计算基下进行测量,测量之后系统状态分别以概率 $1 / 4$ 取

$$ \begin{align*} & |00\rangle[\alpha|0\rangle+\beta|1\rangle] \tag{2.193}\\ & |01\rangle[\alpha|1\rangle+\beta|0\rangle] \tag{2.194}\\ & |10\rangle[\alpha|0\rangle-\beta|1\rangle] \tag{2.195}\\ & |11\rangle[\alpha|1\rangle-\beta|0\rangle] \tag{2.196} \end{align*} $$

系统的密度算子为

$$ \begin{align*} \rho= & \frac{1}{4}\left[|00\rangle\langle 00|(\alpha|0\rangle+\beta|1\rangle)\left(\alpha^{*}\langle 0|+\beta^{*}\langle 1|\right)+|01\rangle\langle 01|(\alpha|1\rangle+\beta|0\rangle)\left(\alpha^{*}\langle 1|+\beta^{*}\langle 0|\right)\right. \tag{2.197}\\ & \left.+|10\rangle\langle 10|(\alpha|0\rangle-\beta|1\rangle)\left(\alpha^{*}\langle 0|-\beta^{*}\langle 1|\right)+|11\rangle\langle 11|(\alpha|1\rangle-\beta|0\rangle)\left(\alpha^{*}\langle 1|-\beta^{*}\langle 0|\right)\right] \end{align*} $$

对 Alice 的系统取迹,我们可以看出 Bob 的系统的约化密度算子是

$$ \begin{align*} \rho^{B}= & \frac{1}{4}\left[(\alpha|0\rangle+\beta|1\rangle)\left(\alpha^{*}\langle 0|+\beta^{*}\langle 1|\right)+(\alpha|1\rangle+\beta|0\rangle)\left(\alpha^{*}\langle 1|+\beta^{*}\langle 0|\right)\right. \\ & \left.\quad+(\alpha|0\rangle-\beta|1\rangle)\left(\alpha^{*}\langle 0|-\beta^{*}\langle 1|\right)+(\alpha|1\rangle-\beta|0\rangle)\left(\alpha^{*}\langle 1|-\beta^{*}\langle 0|\right)\right] \tag{2.198}\\ = & \frac{2\left(|\alpha|^{2}+|\beta|^{2}\right)|0\rangle\langle 0|+2\left(|\alpha|^{2}+|\beta|^{2}\right)|1\rangle\langle 1|}{4} \tag{2.199}\\ = & \frac{|0\rangle\langle 0|+|1\rangle\langle 1|}{2} \tag{2.200}\\ = & \frac{I}{2} \tag{2.201} \end{align*} $$

其中最后一行我们已经用了完备性关系。因此,在 Alice 执行测量之后而 Bob 得到结果之前,Bob的系统的状态是 $I / 2$ 。这个状态不依赖要隐形传态的状态 $|\psi\rangle$ ,因此 Bob 执行的任何测量将都不包含 $|\psi\rangle$ 的信息,从而阻止了 Alice 用隐形传态以超光速向 Bob 传送信息。

密度算子和偏迹仅仅是研究复合量子系统的大量有用工具中最初步的内容,这些工具是量子计算和量子信息的核心。另外两个很有价值的工具是施密特分解和纯化(purification)。本节将介绍这两种工具,并尝试给出它们的功能。 定理2.7(施密特分解)设 $|\psi\rangle$ 是复合系统 $A B$ 的一个纯态,则存在系统 $A$ 的标准正交基 $\left|i_{A}\right\rangle$和系统 $B$ 的标准正交基 $\left|i_{B}\right\rangle$ ,使得

$$ \begin{equation*} |\psi\rangle=\sum_{i} \lambda_{i}\left|i_{A}\right\rangle\left|i_{B}\right\rangle \tag{2.202} \end{equation*} $$

其中 $\lambda_{i}$ 是满足 $\sum_{i} \lambda_{i}^{2}=1$ 的非负实数,称为施密特系数。 这个结果非常有用。为了解其用途,请考虑以下结论:令 $|\psi\rangle$ 为复合系统 $A B$ 的纯态,然后通过施密特分解得到 $\rho^{A}=\sum_{i} \lambda_{i}^{2}\left|i_{A}\right\rangle\left\langle i_{A}\right|$ 和 $\rho^{B}=\sum_{i} \lambda_{i}^{2}\left|i_{B}\right\rangle\left\langle i_{B}\right|$ ,因此,$\rho^{A}$ 和 $\rho^{B}$ 的特征值是相同的,即对于这两种密度算子的特征值均为 $\lambda_{i}^{2}$ 。量子系统的许多重要性质完全由系统的约化密度算子的本征值决定,所以对于复合系统的纯态,两个系统的这些性质将相同。作为一个例子,考虑两量子比特的状态 $(|00\rangle+|01\rangle+|11\rangle) / \sqrt{3}$ 。这没有明显的对称性,但是如果计算 $\operatorname{tr}\left(\left(\rho^{A}\right)^{2}\right)$和 $\operatorname{tr}\left(\left(\rho^{B}\right)^{2}\right)$ ,你会发现它们的值是相同的,每种情况下都是 $7 / 9$ 。这只是施密特分解的一个小小的结论。

证明 我们给出 $A$ 和 $B$ 具有相同维数状态空间情形的证明,一般情形的证明留作习题2.76。令 $|j\rangle$ 和 $|k\rangle$ 分别为系统 $A$ 和 $B$ 的固定的标准正交基,则 $|\psi\rangle$ 对某个具有复数元素 $a_{j k}$ 的矩阵 $a$ 可

以写成

$$ \begin{equation*} |\psi\rangle=\sum_{j k} a_{j k}|j\rangle|k\rangle \tag{2.203} \end{equation*} $$

通过奇异值分解,$a=u d v$ ,其中 $d$ 是非负对角阵,$u$ 和 $v$ 是西矩阵。因此有

$$ \begin{equation*} |\psi\rangle=\sum_{i j k} u_{j i} d_{i i} v_{i k}|j\rangle|k\rangle \tag{2.204} \end{equation*} $$

定义 $\left|i_{A}\right\rangle \equiv \sum_{j} u_{j i}|j\rangle,\left|i_{B}\right\rangle \equiv \sum_{k} v_{i k}|k\rangle$ 和 $\lambda_{i} \equiv d_{i i}$ ,可得

$$ \begin{equation*} |\psi\rangle=\sum_{i} \lambda_{i}\left|i_{A}\right\rangle\left|i_{B}\right\rangle \tag{2.205} \end{equation*} $$

从 $u$ 的西性和 $|j\rangle$ 的标准正交性,容易验证 $\left|i_{A}\right\rangle$ 构成一个标准正交集,类似地,$\left|i_{B}\right\rangle$ 也构成一个标准正交集。

习题 2.76 将施密特分解的证明推广到 $A$ 和 $B$ 具有不同维数状态空间的情况。 习题 2.77 假设 $A B C$ 是一个三元量子系统,举例说明这类系统的量子态 $|\psi\rangle$ 不能写成如下形式

$$ \begin{equation*} |\psi\rangle=\sum_{i} \lambda_{i}\left|i_{A}\right\rangle\left|i_{B}\right\rangle\left|i_{C}\right\rangle \tag{2.206} \end{equation*} $$

其中 $\lambda_{i}$ 是实数,并且 $\left|i_{A}\right\rangle,\left|i_{B}\right\rangle,\left|i_{C}\right\rangle$ 分别是分系统的标准正交基。 基 $\left|i_{A}\right\rangle$ 和 $\left|i_{B}\right\rangle$ 分别称为 $A$ 和 $B$ 的施密特基,并且非零 $\lambda_{i}$ 的个数称为态 $|\psi\rangle$ 的施密特数。施密特数是复合量子系统的一个重要性质,它在某种意义上量化了系统 $A$ 和 $B$ 之间的纠缠量。为了解这个概念,请考虑以下明显但重要的性质:施密特数在系统 $A$ 或 $B$ 的单独西变换下保持不变。为看清这一点,注意到如果 $\sum_{i} \lambda_{i}\left|i_{A}\right\rangle\left|i_{B}\right\rangle$ 是 $|\psi\rangle$ 的施密特分解,那么 $\sum_{i} \lambda_{i}\left(U\left|i_{A}\right\rangle\right)\left|i_{B}\right\rangle$ 是 $U|\psi\rangle$ 的施密特分解,其中 $U$ 是单独作用在系统 $A$ 上的西算子。这种代数不变性使施密特数成为一个非常有用的工具。

习题2.78 证明复合系统 $A B$ 的状态 $|\psi\rangle$ 为乘积态,当且仅当其施密特数是 1 。证明当且仅当 $\rho^{A}$ (并且 $\rho^{B}$ )是纯态时,$|\psi\rangle$ 是一个乘积态。

第二项与量子计算和量子信息相关的技术是纯化(purification)。假设给定量子系统 $A$ 的状态 $\rho^{A}$ ,我们可以引人另一个系统 $R$ ,定义联合系统 $A R$ 上的纯态 $|A R\rangle$ ,使得 $\rho^{A}=\operatorname{tr}_{R}(|A R\rangle\langle A R|)$ 。也就是说,当我们单独看系统 $A$ 时,纯态 $|A R\rangle$ 约化为 $\rho^{A}$ 。这是一个纯粹的数学过程,称为纯化,它允许我们将纯态和混合态联系起来。因此,我们称系统 $R$ 为参考系统:它是一个虚构的系统,没有直接的物理意义。

为了证明任何状态都可以进行纯化,我们解释了如何为 $\rho^{A}$ 构造一个系统 $R$ 和纯化 $|A R\rangle$ 。假设 $\rho^{A}$ 有标准正交分解 $\rho^{A}=\sum_{i} p_{i}\left|i^{A}\right\rangle\left\langle i^{A}\right|$ 。为对 $\rho^{A}$ 进行纯化,我们引入和系统 $A$ 有相同维数且

有标准正交基 $\left|i^{R}\right\rangle$ 的系统 $R$ ,并且为复合系统定义纯态

$$ \begin{equation*} |A R\rangle \equiv \sum_{i} \sqrt{p_{i}}\left|i^{A}\right\rangle\left|i^{R}\right\rangle \tag{2.207} \end{equation*} $$

我们现在计算系统 $A$ 对应于状态 $|A R\rangle$ 的约化密度算子:

$$ \begin{align*} \operatorname{tr}_{R}(|A R\rangle\langle A R|) & =\sum_{i j} \sqrt{p_{i} p_{j}}\left|i^{A}\right\rangle\left\langle j^{A}\right| \operatorname{tr}\left(\left|i^{R}\right\rangle\left\langle j^{R}\right|\right) \tag{2.208}\\ & =\sum_{i j} \sqrt{p_{i} p_{j}}\left|i^{A}\right\rangle\left\langle j^{A}\right| \delta_{i j} \tag{2.209}\\ & =\sum_{i} p_{i}\left|i^{A}\right\rangle\left\langle i^{A}\right| \tag{2.210}\\ & =\rho^{A} \tag{2.211} \end{align*} $$

因此 $|A R\rangle$ 是 $\rho^{A}$ 的纯化。 注意施密特分解与纯化的密切关系:纯化一个系统 $A$ 的混合态所用的过程是定义一个纯态,它相对系统 $A$ 的施密特基恰好将混合态对角化,施密特系数是被纯化的密度算子的特征值的平方根。

本节介绍了研究复合量子系统的两个工具——施密特分解和纯化。这些工具对于量子计算与量子信息的研究是不可缺少的,特别是本书第三部分的量子信息。 习题 2.79 考虑由两量子比特组成的复合量子系统。求以下状态的施密特分解。

$$ \begin{equation*} \frac{|00\rangle+|11\rangle}{\sqrt{2}} ; \quad \frac{|00\rangle+|01\rangle+|10\rangle+|11\rangle}{2} ; \quad \frac{|00\rangle+|01\rangle+|10\rangle}{\sqrt{3}} \tag{2.212} \end{equation*} $$

习题 2.80 假设 $|\psi\rangle$ 和 $|\varphi\rangle$ 是由 $A$ 和 $B$ 组成的复合量子系统的两个纯态,有相同的施密特系数。证明存在系统 $A$ 上的西变换 $U$ 和系统 $B$ 上的酉变换 $V$ ,使得 $|\psi\rangle=(U \otimes V)|\varphi\rangle$ 。 习题2.81(纯化中的自由度)令 $\left|A R_{1}\right\rangle$ 和 $\left|A R_{2}\right\rangle$ 是状态 $\rho^{A}$ 到复合系统 $A R$ 上的两个纯化。证明存在一个作用在系统 $R$ 上的西变换 $U_{R}$ ,使得 $\left|A R_{1}\right\rangle=\left(I_{A} \otimes U_{R}\right)\left|A R_{2}\right\rangle_{\circ}$ 习题 2.82 假设 $\left\{p_{i},\left|\psi_{i}\right\rangle\right\}$ 是一个为量子系统 $A$ 产生密度矩阵 $\rho=\sum_{i} p_{i}\left|\psi_{i}\right\rangle\left\langle\psi_{i}\right|$ 的状态系综。引人一个具有标准正交基 $|i\rangle$ 的系统 $R$ 。

1.证明 $\sum_{i} \sqrt{p_{i}}\left|\psi_{i}\right\rangle|i\rangle$ 是 $\rho$ 的一个纯化。 2.假设我们在基 $|i\rangle$ 中测量 $R$ ,得到输出 $i$ 。求获得 $i$ 的概率和系统 $A$ 相应的状态。 3.令 $|A R\rangle$ 为 $\rho$ 到系统 $A R$ 的任意一个纯化。证明存在 $R$ 的标准正交基 $|i\rangle$ ,使得测量后系统 $A$ 的状态以概率 $p_{i}$ 为 $\left|\psi_{i}\right\rangle$ 。

没有对量子理论感到震惊的人还没有理解它。

> ——尼尔斯•玻尔

记得一次散步时爱因斯坦突然停了下来,转过来问我,是否真的相信月亮只在我们看它的时候才是存在的。接下来的谈话全是关于物理学家对"存在"一词的理解。 ——Abraham Pais ……量子现象并非出现在希尔伯特空间里,而是出现在实验室里。 -Asher Peres $\cdots \cdots$ 不可能性证明所证明的是想象力的不足。 ——约翰•贝尔 本章着重介绍量子力学中的工具和数学。随着这些技术应用于本书之后的章节,一个重要而反复出现的主题是量子力学非同寻常的非经典性质。但是量子力学和经典世界到底有什么区别呢?理解这种差异对于学习如何执行经典物理学难以或不可能完成的信息处理任务是至关重要的。本节以对贝尔不等式的讨论结束本章,这是说明量子与经典物理学差异的一个引人人胜的例子。

当我们谈论一个对象,比如一个人或一本书时,我们假设该物体的物理属性是独立于观察之外存在的。也就是说,测量只是为了揭示这些物理性质。例如,网球的物理特性之一是它的位置,我们通常用散射在球体表面的光来测量它的位置。随着量子力学在 20 世纪 20 年代和 30 年代的发展,出现了一种与经典观点明显不同的奇怪观点。正如本章前面所述,根据量子力学,未观察到的粒子不具有独立于观测的物理性质。相反,这种物理性质是由于对系统进行的测量而产生的。例如,根据量子力学,一个量子比特不具有"$z$ 方向的自旋 $\sigma_{z}$"和"$x$ 方向的自旋 $\sigma_{x}$"等可以被适当的测量所揭示的确定性质。相反,量子力学给出了一组规则,给定状态向量,在可观测量 $\sigma_{z}$ 或 $\sigma_{x}$ 被测量时,这些规则指定了可能的测量结果的概率。

许多物理学家拒绝接受这种新的自然观。最著名的反对者是阿尔伯特•爱因斯坦。在与 Boris Podolsky 和 Nathan Rosen 合著的著名的"EPR 论文"中,爱因斯坦提出了一个想象实验,以此说明了量子力学并不是一个关于自然的完整的理论。

EPR 论点的实质如下。EPR 对他们所谓的"实在的要素"( element of reality)感兴趣。他们认为,任何这样的实在的要素都必须在任何完整的物理学理论中得到表示。这一论点的目的是通过指出实在的要素不被包括在量子力学中来表明量子力学不是一个完整的物理学理论。他们的方法是引入某个物理性质成为实在的要素的充分条件,即在测量前可以确切地预测该性质的值。

假设我们制备了两量子比特态

$$ \begin{equation*} |\psi\rangle=\frac{|01\rangle-|10\rangle}{\sqrt{2}} \tag{2.213} \end{equation*} $$

由于历史原因,这个态称为自旋单态(spin singlet)。不难证明这个态是两量子比特系统的纠缠态。假设我们沿 $\vec{v}$ 轴在两量子比特上测量自旋,即在每个量子比特上测量可观测量 $\vec{v} \cdot \vec{\sigma}$ (式(2.116)的定义),对每个量子比特得到 +1 或 -1 的结果。结果表明,无论如何选择 $\vec{v}$ ,这两种测量的结果总是相反的。也就是说,如果对第一量子比特的测量产生 +1 ,那么第二量子比特上的测量将产生 -1 ,反之亦然。不管第一量子比特是如何被测量的,第二量子比特好像都知道在第一量子比特上的测量结果。为弄清其正确性,设 $|a\rangle$ 和 $|b\rangle$ 是 $\vec{v} \cdot \vec{\sigma}$ 的本征态,则存在复数 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ ,使得

$$ \begin{align*} & |0\rangle=\alpha|a\rangle+\beta|b\rangle \tag{2.214}\\ & |1\rangle=\gamma|a\rangle+\delta|b\rangle \tag{2.215} \end{align*} $$

代入得

$$ \begin{equation*} \frac{|01\rangle-|10\rangle}{\sqrt{2}}=(\alpha \delta-\beta \gamma) \frac{|a b\rangle-|b a\rangle}{\sqrt{2}} \tag{2.216} \end{equation*} $$

但 $\alpha \delta-\beta \gamma$ 是西矩阵 $\left[\begin{array}{ll}\alpha & \beta \\ \gamma & \delta\end{array}\right]$ 的行列式,因此对某个实数 $\theta$ ,它等于一个相位因子 $\mathrm{e}^{\mathrm{i} \theta}$ 。于是除一个不可观测的全局相位因子外,有

$$ \begin{equation*} \frac{|01\rangle-|10\rangle}{\sqrt{2}}=\frac{|a b\rangle-|b a\rangle}{\sqrt{2}} \tag{2.217} \end{equation*} $$

因此,如果在两个量子比特上执行 $\vec{v} \cdot \vec{\sigma}$ 的测量,那么可以看到,第一个量子比特上的 $+1(-1)$的结果意味着第二个量子比特上的 $-1(+1)$ 的结果。

例如,考虑分别属于 Alice 和 Bob 的量子比特组成的纠缠对:

$$ \begin{equation*} \frac{|01\rangle-|10\rangle}{\sqrt{2}} \tag{2.218} \end{equation*} $$

假设 Alice 和 Bob 彼此相距很远。Alice 沿着 $\vec{v}$ 轴进行自旋测量,也就是说,进行算子 $\vec{v} \cdot \vec{\sigma}$(由式(2.116)定义)的测量。设 Alice 得到结果 +1 ,专题 2.7 给出的简单量子力学计算显示,她可以确切地预测,如果 Bob也沿着 $\vec{v}$ 轴测量自旋,他将获得 -1 。类似地,如果 Alice 得到结果 -1 ,则她可以准确地预测出 Bob 将在他自己的比特上测得 +1 。因为对于 Alice 来说,当 Bob 沿 $\vec{v}$ 轴测量量子比特时,她总是有可能预测记录的测量值。所以按照 EPR 准则,这种物理属性必须对应于一个实在的要素,并应在任何完整的物理学理论中被表示出来。然而,正如我们已经提出的,标准量子力学只是告诉我们如果 $\vec{v} \cdot \vec{\sigma}$ 被测量如何计算各测量结果的概率。对于所有单位向量 $\vec{v}$ ,标准量子力学当然不包括任何用于表示 $\vec{v} \cdot \vec{\sigma}$ 值的基本元素。

EPR 的目的是通过说明量子力学缺乏一些本质的"实在的要素",用他们的准则来证明量子力学是不完整的。他们希望强行回到更经典的世界,在这样的世界系统可被认为是独立于在这些系统上进行的测量而存在的。对于 EPR 来说,不幸的是,大多数物理学家并不认为上述推理令人信服。试图把大自然必须遵守的法定属性强加于她,这似乎是研究自然规律的一种最奇怪的方式。

事实上,大自然最后嘲弄了 EPR。在 EPR 论文发表近 30 年后,人们提出了一项实验测试,可用来检查 EPR 希望的强制返回的情形是否真实有效。事实是,大自然通过实验使这一观点无效,同时却与量子力学相吻合。

这个实验失效的关键是一个被称为贝尔不等式的结果。贝尔不等式不是量子力学的结果,所以我们要做的第一件事就是暂时忘掉一切量子力学知识。为了得到贝尔不等式,我们将做一个想象实验,用常识来分析这个世界是如何运作的,即爱因斯坦及其合作者认为大自然所应该服从的。在常识分析之后,我们将进行量子力学分析,我们可以证明这与常识分析是不一致的。然后,通过真正的实验的方式,让大自然在我们对世界是如何运作的常识概念和量子力学中做出选择。

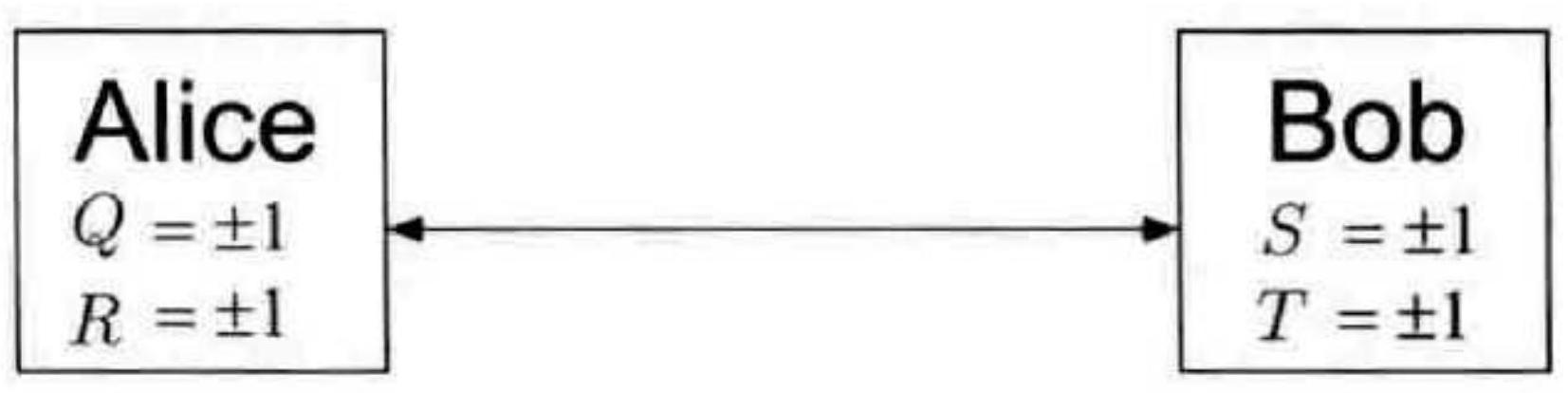

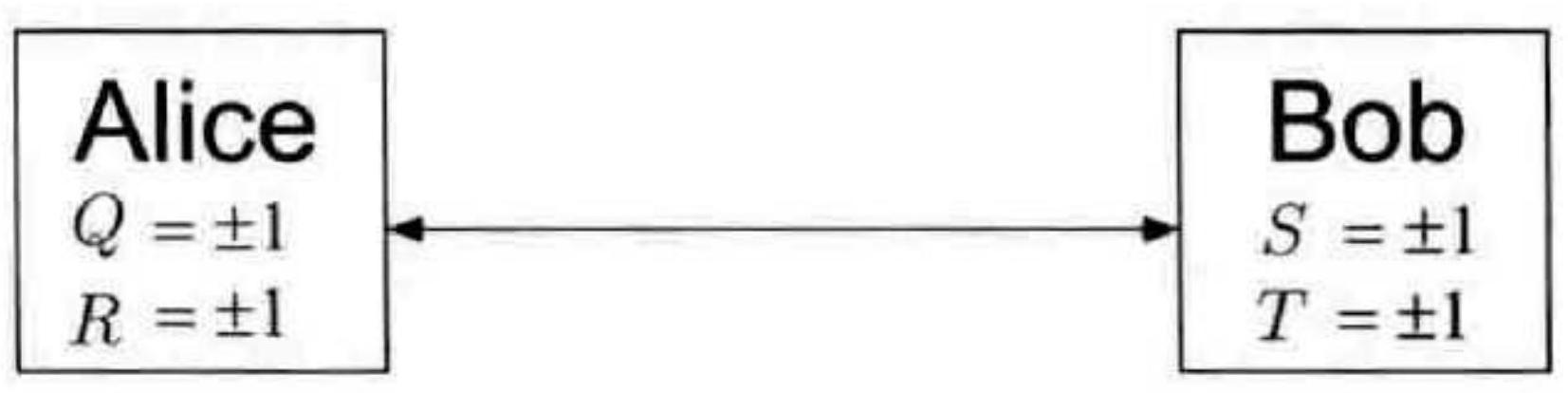

想象我们执行以下实验,如图 2-4 所示。Charlie 准备了两个粒子。他怎么准备粒子并不重要,重要的是他有能力重复实验。在完成准备工作后,他就会给 Alice 发送一个粒子,而把另一个粒子发送给 Bob。

图 2-4 贝尔不等式的实验装置示意图。Alice 可以选择测量 $Q$ 或 $R$ ,而 Bob 选择测量 $S$ 或 $T_{\circ}$ 他们同时进行测量。假定 Alice 和 Bob 距离足够远,在一个系统上执行测量不会对另一个系统的测量结果产生任何影响

Alice 一收到粒子就对它进行测量。假设她有两种不同的测量设备,所以她可以选择两种不同的测量方法中的一种。这些测量的物理性质分别标记为 $P_{Q}$ 和 $P_{R}$ 。Alice 事先不知道她要做什么测量。相反,当她收到粒子时,她会抛硬币或使用其他随机方法来决定要进行的测量。为了简单起见,我们假设测量可以有两种结果中的一种,即 +1 或 -1 。假设 Alice 的粒子对性质 $P_{Q}$ 有一个值 $Q 。 Q$ 被假定为 Alice 粒子的一个仅通过测量来揭示的客观性质,就像网球的位置是从它散射出来的光粒子得到的那样。同样,让 $R$ 表示由测量性质 $P_{R}$ 得到的值。

类似地,假设 Bob 能够测量两个属性 $P_{S}$ 和 $P_{T}$ 中的一个,分别得到客观存在的属性值 $S$ 和 $T$ ,取值为 +1 或 -1 。Bob 并不事先决定他要测量哪个属性,而是在接收到粒子后随机选择。实验安排 Alice 和 Bob 同时(或者用相对论这一更精确的语言描述,是以没有因果联系的方式)进行测量。因此,Alice 所做的测量不会干扰 Bob 的测量结果(反之亦然),因为物理性影响的传播速度不能超过光速。

我们对量 $Q S+R S+R T-Q T$ 进行简单的代数运算。注意到

$$ \begin{equation*} Q S+R S+R T-Q T=(Q+R) S+(R-Q) T \tag{2.219} \end{equation*} $$

因为 $R, Q= \pm 1$ ,所以要么 $(Q+R) S=0$ ,要么 $(R-Q) T=0$ 。从式 $(2.219)$ 容易看出,对每种情况,有 $Q S+R S+R T-Q T= \pm 2$ 。下面假设测量前处于状态 $Q=q, R=r, S=s, T=t$ 的概率是 $p(q, r, s, t)$ 。这些概率可能依赖于 Charlie 如何进行制备,以及实验噪声。令 $\mathbb{E}(\cdot)$ 表示量的均值,我们有

$$ \begin{align*} \mathbb{E}(Q S+R S+R T-Q T) & =\sum_{q r s t} p(q, r, s, t)(q s+r s+r t-q t) \tag{2.220}\\ & \leqslant \sum_{q r s t} p(q, r, s, t) \times 2 \tag{2.221}\\ & =2 \tag{2.222} \end{align*} $$

而且,

$$ \begin{align*} \mathbb{E}(Q S+R S+R T-Q T)= & \sum_{q r s t} p(q, r, s, t) q s+\sum_{q r s t} p(q, r, s, t) r s \\ & +\sum_{q r s t} p(q, r, s, t) r t-\sum_{q r s t} p(q, r, s, t) q t \tag{2.223}\\ = & \mathbb{E}(Q S)+\mathbb{E}(R S)+\mathbb{E}(R T)-\mathbb{E}(Q T) \tag{2.224} \end{align*} $$

比较式(2.222)和式(2.224),就可以得到贝尔不等式:

$$ \begin{equation*} \mathbb{E}(Q S)+\mathbb{E}(R S)+\mathbb{E}(R T)-\mathbb{E}(Q T) \leqslant 2 \tag{2.225} \end{equation*} $$

这一结果通常也被称为 CHSH 不等式,取自四位发现者的姓名首字母。它是更大的一组不等式的其中一部分。因为最先是由约翰-贝尔发现的,故而一般被称为贝尔不等式。

通过多次重复实验,Alice 和 Bob 可以确定贝尔不等式左侧的每个量。例如,完成一组实验后,Alice 和 Bob 可以在一起分析他们的数据。他们观察 Alice 测量 $P_{Q}$ 和 Bob 测量 $P_{S}$ 的所有实验。通过将他们的实验结果相乘,他们得到了一个 $Q S$ 值的样本。通过平均处理这个样本,他们可以估计 $E(Q S)$ 的准确性,仅限于他们所做的实验的数量。类似地,他们可以估计贝尔不等式左边的所有其他量,从而检查它是否在实际实验中成立。

现在再引人一些量子力学。想象我们进行了下面的量子力学实验。Charlie 准备了一个由两量子比特组成的量子系统,处于状态

$$ \begin{equation*} |\psi\rangle=\frac{|01\rangle-|10\rangle}{\sqrt{2}} \tag{2.226} \end{equation*} $$

他把第一个量子比特传给 Alice,第二个量子比特传给 Bob。他们进行对如下观测算子的测量:

$$ \begin{array}{ll} Q=Z_{1} & S=\frac{-Z_{2}-X_{2}}{\sqrt{2}} \\ R=X_{1} & T=\frac{Z_{2}-X_{2}}{\sqrt{2}} \end{array} $$

简单计算得出这些观测算子的平均值,写成量子力学 $\langle\cdot\rangle$ 形式是

$$ \begin{equation*} \langle Q S\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}} ;\langle R S\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}} ;\langle R T\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}} ;\langle Q T\rangle=-\frac{1}{\sqrt{2}} \tag{2.229} \end{equation*} $$

因此,

$$ \begin{equation*} \langle Q S\rangle+\langle R S\rangle+\langle R T\rangle-\langle Q T\rangle=2 \sqrt{2} \tag{2.230} \end{equation*} $$

等一下!我们在式(2.225)中了解到,$Q S$ 的平均值加上 $R S$ 的平均值加上 $R T$ 的平均值减去 $Q T$的平均值永远不能超过 2 。然而,在这里,量子力学预测此平均值之和是 $2 \sqrt{2}$ !

幸运的是,我们可以请大自然为我们解决这个明显的悖论。利用光子(光粒子)的精巧实验已经在式(2.230)这个量子力学的预言和我们用常识推理得到的贝尔不等式(2.225)之间做出了判断。实验的细节不属于本书范畴,但结果是轰动的,它支持了量子力学的预言。大自然不服从贝尔不等式(2.225)。

这意味着什么?这意味着推导贝尔不等式的一个或多个假设肯定是不正确的。有大量著作分析了如何得到这类推理的各种变形,并分析了为得到贝尔不等式所必需的各种稍有不同的假定。这里仅仅总结其要点。

在证明式(2.225)时提出了两个有疑问的假设: 1.物理性质 $P_{Q}, P_{R}, P_{S}, P_{T}$ 有与观测无关的值 $Q, R, S, T$ 的假设。这有时被称为实在性(real- ism)假设。

2.Alice 在做她的测量并不影响 Bob 的测量结果的假设。这有时被称为定域性(locality)假设。 这两个假设合称为定域实在性假设。当然直观上,它们是关于世界如何运行的合理的假设,并且符合我们的日常经验。但是贝尔不等式表明,这些假设中至少有一个是不正确的。

我们能从贝尔不等式中学到什么?对物理学家来说,最重要的教训是,他们对世界如何运作的根深蒂固的常识直觉是错误的。世界不是定域实在的。大多数物理学家认为,在量子力学中,需要从我们的世界观中去掉的是实在性假设,而其他一些物理学家则认为定域性假设应该被放弃。无论如何,贝尔不等式再加上大量的实验证据,现在表明了这样一个结论:为了发展对量子力学的很好的直观理解,我们必须从观念中把定域性和实在性假设至少放弃其中一个。

量子计算和量子信息领域可以从贝尔不等式中学到什么?从历史上看,最有用同时又曾是最模糊的教训是:像 EPR 态那样的纠缠态会发生一些深刻的事。量子计算,尤其是量子信息的许多里程碑,都来自于一个简单的问题:"在这个问题上,纠缠现象会给我带来什么?"正如我们在隐形传态和超密编码中所看到的,和将在本书后面反复看到的那样,通过将一些纠缠引人到一个问题中,我们打开了一个用经典信息无法想象的新世界。更大的图景是,贝尔不等式告诉我们,纠缠是世界上一种根本上新的资源,本质上超越了经典资源,就像铁超越经典的青铜器时代那样。量子计算和量子信息的一项主要任务是利用这一新资源来完成用经典资源不可能或难以完成的信息处理任务。

问题2.1(泡利矩阵的函数)令 $f(\cdot)$ 表示任意从复数到复数的函数,令 $\vec{n}$ 表示一个三维单位向量,$\theta$ 为实数。证明:

$$ \begin{equation*} f(\theta \vec{n} \cdot \vec{\sigma})=\frac{f(\theta)+f(-\theta)}{2} I+\frac{f(\theta)-f(-\theta)}{2} \vec{n} \cdot \vec{\sigma} \tag{2.231} \end{equation*} $$

问题 2.2 (施密特数的性质)设 $|\psi\rangle$ 是由 $A$ 和 $B$ 组成的复合系统的一个纯态。 1.证明 $|\psi\rangle$ 的施密特数等于约化密度矩阵 $\rho_{A} \equiv \operatorname{tr}_{B}(|\psi\rangle\langle\psi|$ )的秩(注意厄米算子的秩等于它的支集的维数)。

2.设 $|\psi\rangle=\sum_{j}\left|\alpha_{j}\right\rangle\left|\beta_{j}\right\rangle$ 是 $|\psi\rangle$ 的一个表示,其中 $\left|\alpha_{j}\right\rangle$ 和 $\left|\beta_{j}\right\rangle$ 分别是系统 $A$ 和 $B$ 的(未归一化的)状态。证明这个分解中的项数大于等于 $|\psi\rangle$ 的施密特数 $\operatorname{Sch}(\psi)$ 。

3.设 $|\psi\rangle=\alpha|\varphi\rangle+\beta|\gamma\rangle$ ,证明:

$$ \begin{equation*} \operatorname{Sch}(\psi) \geqslant|\operatorname{Sch}(\varphi)-\operatorname{Sch}(\gamma)| \tag{2.232} \end{equation*} $$

问题2.3(Tsireleson 不等式)设 $Q=\vec{q} \cdot \vec{\sigma}, R=\vec{r} \cdot \vec{\sigma}, S=\vec{s} \cdot \vec{\sigma}, T=\vec{t} \cdot \vec{\sigma}$ ,其中 $\vec{q}, \vec{r}, \vec{s}$ 和 $\vec{t}$ 是三维空间中的实单位向量。证明:

$$ \begin{equation*} (Q \otimes S+R \otimes S+R \otimes T-Q \otimes T)^{2}=4 I+[Q, R] \otimes[S, T] \tag{2.233} \end{equation*} $$

利用这个结果证明

$$ \begin{equation*} \langle Q \otimes S\rangle+\langle R \otimes S\rangle+\langle R \otimes T\rangle-\langle Q \otimes T\rangle \leqslant 2 \sqrt{2} \tag{2.234} \end{equation*} $$

所以式(2.230)给出了在量子力学中违反贝尔不等式的最大量。

从高中生到研究生水平,有大量关于线性代数的书。我们最喜欢的或许是 Horn 和 Johnson 的两卷书 ${ }^{[\mathrm{H} 885, ~ \mathrm{H} 91]}$ ,该书通俗且有极丰富的内容。其他有用的参考书包括 Marcus 和 Minc 的书 ${ }^{[M M 92]}$和 Bhatia 的书 ${ }^{[B h a 97]}$ 。Halmos ${ }^{[\mathrm{Hal58]}}$ ,Perlis ${ }^{[P e r 52]}$ 和 Strang ${ }^{[\text {Str76]}}$ 是线性代数很好的引论。

有许多关于量子力学的优秀书籍,不幸的是,这些书大多数集中在与量子计算和量子信息不是特别相关的主题上。或许现存文献中最相关的一本书是 Peres 的大作 ${ }^{[P e r 93]}$ 。除了对初等量子力学有极清楚的阐述,Peres 还讨论了贝尔不等式及相关结果。Sakurai 的书 ${ }^{[\text {Sak95]}}$ ,Feynman,Leighton和 Sands 杰出丛书的第三卷[FLS65a],以及 Cohen-Tannoudji,Diu 和 Laloë 的两卷本[CTDL77a,CTDL77b]都是量子力学很好的人门书。尽管这三部人门书中大部分的篇幅与量子计算和量子信息的应用无关,但在一定程度上比其他大多数量子力学课本更接近量子计算和量子信息的思想。所以,任何想学习量子计算和量子信息的读者都不需要细读这些课本中的任何一本。不过,作为参考,尤其是在读物理学家写的论文时,其中任何一本都是方便的参考材料。关于量子力学历史的参考材料可以在第 1 章末尾找到。

许多量子力学课本只涉及投影测量。对于量子计算和量子信息的应用来说,我们相信从测量的一般描述开始更为方便,也会使初学者感到更容易,投影测量只是它的一个特例。当然,我们已经证明两种方法最终是等价的。我们所讲述的一般测量理论是 20 世纪 40 年代到 70 年代间发展起来的,大部分历史可以从 Kraus 的书中 ${ }^{[K r a 83]}$ 获取。在 Gardiner 的书 ${ }^{[G a r 91]}$ 的 2.2 节和 Braginsky与 Khahili 的书中 ${ }^{[B K 92]}$ 可以找到关于量子测量的有趣讨论,2.2.6节中描述的用于区分不同非正交态的 POVM 测量来自 Peres 的书 ${ }^{[P e r 88]}$ ,习题 2.64 中的推广出现在 Duan 和 Guo 的文献中 ${ }^{[D G 98]}$ 。

超密编码是 Bennett 和 WIesner ${ }^{[B W 92]}$ 发明的,使用纠缠光子对进行不同的超密编码的实验由 Mattle,Weinfurter,Kwiat 和 Zeilinger ${ }^{[\text {MWKZ96]}}$ 完成。

密度算子的形式体系由 Landau ${ }^{[L a n 27]}$ 和冯•诺依曼 ${ }^{[\text {[von27]独立引入。关于密度矩阵系综的酉 }}$自由度,即定理 2.6,是由薛定谔 ${ }^{[S c h 36]}$ 首先指出的,后来又被 Jaynes ${ }^{[J a y 57]}$ 和 Hughston,Jozsa 与 Wootters ${ }^{[H J W 93]}$ 重新发现并推广。习题 2.73 的结果来自 Jaynes 的论文,而习题 2.81 和习题 2.82 的结果来自 Hughston,Jozsa 与 Wootters 的论文。Uhlmann ${ }^{[U h 170]}$ 和 Nielsen ${ }^{[N i e 99 b]}$ 研究了对给定的密度矩阵,密度矩阵分解中可能出现的概率分布的类型。以施密特命名的分解出现在[Sch06]。习题 2.77 的结果在 Peres 的[Per95]提到。

EPR 想象实验来自爱因斯坦,Podolsky 和 Rosen ${ }^{[E P R 35]}$ ,实质上我们采用的形式是由 Bohm ${ }^{[B o h 51]}$描述的,有时被称为容易让人误解的 EPR 谬论。贝尔不等式的命名是为纪念首先推导出此类不等式的贝尔 ${ }^{[B e l 64]}$ 。我们给出的形式来自 Clauser,Horne,Shimony 和 Holt ${ }^{[\text {CHSH }}$ 第 ,常称为 CHSH不等式,这个不等式曾由贝尔独立得到过,但并未发表。

问题 2.2 的第三部分来自 Thapliyal(私人通信),Tsirelson 不等式则来自 Tsirelson ${ }^{[T \mathrm{Ts} 80]}$ 。